開催レポート

創造する

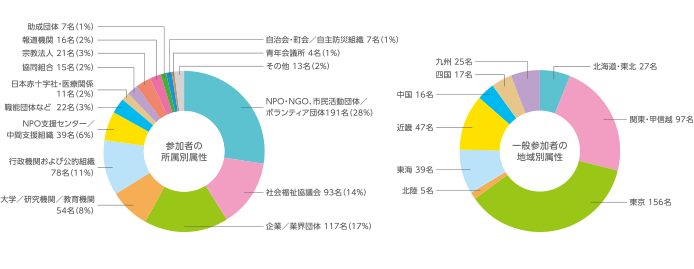

第4回を迎えた全国フォーラムは行政、社協、NPO、企業等から688名の参加がありました。連携・協働をベースに「災害支援の文化を創造する」ことを目指し、全体セッションでは、スーパー広域災害の南海トラフ地震に向けた官と多様な民の連携強化、大規模災害に備えた地域のネットワークに必要とされる機能と体制、そして県域ネットワークの構築への取り組みについて意見が交わされました。20のテーマで行われた分科会は、災害時に直面した問題・課題を深掘りし、解決のための提言・啓発につなげ、災害支援の専門的な知識やノウハウが共有できる機会になりました。

一般参加者:429名

関係者:259名