一般社団法人四番隊に正会員としてご入会いただきました

このたび、一般社団法人四番隊に、JVOAD正会員としてご入会いただきました。JVOADの活動にご賛同いただきましたことに、心よりお礼申し上げます。

※敬称は略させていただいております。

このたび、一般社団法人四番隊に、JVOAD正会員としてご入会いただきました。JVOADの活動にご賛同いただきましたことに、心よりお礼申し上げます。

※敬称は略させていただいております。

このたび、公益財団法人日本財団に、JVOAD正会員としてご入会いただきました。JVOADの活動にご賛同いただきましたことに、心よりお礼申し上げます。

日本財団のサイトはこちら

※敬称は略させていただいております。

この度、JVOADは、我が国で初めての全国的な災害中間支援組織として、被災者支援の「もれ・むら」をなくし、ボランティア等と被災者・被災地を効果的に繋ぐ取組みを全国の災害現場で展開するなど、強くしなやかな国民生活の実現への貢献が認められ、「第10回ジャパン・レジリエンス・アワード(強靱化大賞)」にて、今回から新たに創設された内閣総理大臣賞を受賞しました。

2016年の設立以来、熊本地震、九州北部豪雨、北海道胆振東部地震、福島県沖地震、能登半島地震等の全国の災害で活動し、支援の「もれ・むら」をなくすため、支援ギャップの把握、支援団体との情報共有、支援団体間のコーディネーション等を実施してきました。

災害時の連携・コーディネーション活動の取組みは、決してJVOAD単体では成し得ることはできず、都道府県域における災害中間支援組織の皆様、および多くの支援関係者の皆様の活動があっての受賞と考えております。

引き続き、災害時の支援に携わる皆様とともに、災害時においても誰ひとり取り残すことなく、必要な支援が必要な方に届けられるよう、尽力してまいります。

「ジャパン・ レジリエンス・アワード(強靭化大賞)」は、全国で展開されている次世代に向けたレジリエンス社会構築への先進的な取組みを発掘、評価、表彰する制度として、2014年11月に創設されました。

総理から代表理事栗田への賞状授与の模様はこちらからご覧いただけます。

4月17日(水)PM11時14分ごろ、愛媛県(愛南町)と高知県(宿毛市)において最大震度6弱の地震が発生しました。大分県の一部地域でも震度5弱の揺れが観測されております。

JVOADは、現在状況把握に努めており、明日(18日)以降、関係機関等と連携し、被害状況等の情報収集を行う予定です。

揺れはしばらく続くことが予想されますので、揺れの大きかった地域にお住まいの皆様は、引き続き余震等に注意し、どうぞご安全にお過ごしください。

このたびJVOADでは、災害時の支援活動や平常時の支援の仕組づくりを一緒に取り組む仲間を募集します。

JVOADは、災害支援を行うNPOや企業、行政、災害ボランティアセンターなどの支援組織と連携し、支援の調整役(コーディネーション)を担います。毎年災害が相次いでいる中、支援のもれやむらを無くすために私たちの組織が果たす調整の役割はますます重要になっていると認識しています。まだまだ小さい組織ですので、スタッフのアイデアなども、とても重要になります。共に活動する仲間として、一緒に「災害支援の文化」を創造しませんか?

ご応募お待ちしております。

【募集職種・人員】

■事業部 事業担当 若干名

■事業部 令和6年能登半島地震支援 石川県 現地スタッフ 若干名

■経理・総務部 経理担当1名

【募集内容】

事業担当

平時は、被災者支援のコーディネーション(支援調整)の仕組みづくりを関係者とともに進めます。災害発生時には、被災された地域からの情報収集や発信、現地での支援活動等を行っていただきます。私たちは、支援が効果的に被災された方に届くよう、支援関係者をサポートすることが前提となるため、コミュニケーションスキルを非常に重要視しております。また、申請書、報告書などを作成する機会も多いため、文章作成が得意な方は、そのスキルを活かせます。

■業務内容:

・災害時の被災者支援の仕組みづくり(ガイドラインなどの作成や、訓練の企画など)

・被災者支援の関係者(行政や社会福祉協議会、NPO等)との連携・調整

・災害発生時の支援対応

・その他、関連する必要な業務

詳細はこちら→ 事業部 事業担当 2024

令和6年能登半島地震支援 石川県現地スタッフ

2024年1月1日に発災した、能登半島地震における、石川県内での弊団体の活動について、現地スタッフを若干名募集いたします。私たちは、支援が効果的に被災された方に届くよう、支援関係者をサポートすることが前提となるため、コミュニケーションスキルを非常に重要視しております。

■業務内容:

・国、県との協議に関する補助業務、会議における議事録の作成など。

・各市町における情報の収集。

・支援に入っている組織への情報提供、サポート。

・その他、令和6年能登半島地震における被災者支援に関わる業務

詳細はこちら→ 事業部 令和6年能登半島地震支援 石川県現地スタッフ 2024

経理担当

伝票作成や会計データの入力など、経理業務の補助を担える方を募集します。ゆくゆくは経理業務全般を担っていくことを希望される方、大歓迎です。また、委員会などの準備や議事録の作成など、組織運営をする上で必要な手続きや対応などをお手伝いいただきます。

■業務内容:

・会計データの入力(会計システムは「会計王」および「マネーフォワード゙」を使用)

・決算書、財務・会計報告の作成、認定NPO法人としての都庁への申請、報告書提出の補助

・助成金等の予算管理、収支報告書の作成

・税務関係手続きの対応

・理事会、総会、運営委員会などの開催準備補助

・その他、関連する必要な業務

詳細はこちら→ 経理・総務部 経理担当 2024

【選考方法】

第一次選考:書類審査、第二次選考:面接

※第一次選考及び第二次選考の合否結果は、応募者宛に電子メールにて通知します

【応募方法】

以下の書類をEメール、又は郵送にて下の宛先へ送信ください。

・履歴書(連絡先、経歴、資格など)

・職務経歴書

・志望動機(A4・1枚程度)

※履歴書には写真添付のこと。資格等の記載については結果、獲得点数までご記入ください。

※履歴書を郵送の場合は、「履歴書在中」と表記してください。また、Eメールの場合は、件名を「スタッフ応募」としてください

※応募書類は返却いたしません。

【応募締切】

・2024年5月17日(金)(令和6年能登半島地震支援 現地スタッフについては4月30日(火))

※締め切りを待たず随時選考を進めてまいります。適任者が決まり次第募集を締め切ります。

【送り先】

郵送:特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

〒100 -0004 東京都千代田区大手町 2-2-1新大手町ビル267-B

E-mail:koto-shino@jvoad.jp

採用担当 小竹琴 宛

1月1日に発生した、石川県能登地方を震源とする最大震度7の地震から、3か月が経ちました。

現在までに延べ約200の民間組織がこれまで現地で活動しています。支援組織が物資や食事の支援を続ける一方で、NPOの中には、自宅に繋がる配管が損傷して水が使えない世帯への支援を検討しているところもあり、これまでの災害とは少し違った形での動きが始まっています。

JVOADは、石川県に3名のスタッフを常駐させ、高速道路無料化措置のサポート、石川県の被災高齢者等把握事業における在宅避難者の実態調査、石川県と石川県士業団体協議会が主催する2次避難者向け説明会において避難者と適切な専門家のマッチングなどの活動を、全国の災害中間支援組織や会員団体からの応援を受けつつ継続して行っております。

《 概況 》

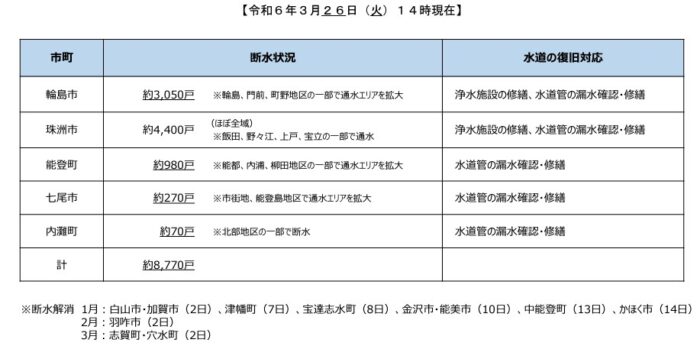

■ 断水状況

■ インフラ・物資の支援

1.断水が解消されつつある地域の一部では、行政による主要な水路の工事を終えてもなお、自宅に水道が通らないケースが出てきています。そのような課題に対して支援を検討するNPOもあり、これまでの災害とは少し違った形での動きが始まっています。

2. 珠洲市の道の駅で物資の配布や相談会を実施している支援団体によると、珠洲市では、食品、水、簡易トイレの需要がまだ高いとのことです。

■ 食事支援

食事については、行政の手配だけでは十分に届けられない事態に陥っており、民間の炊き出しなどによって、この間繋いできていました。新たな動きとして、珠洲・能登・穴水・輪島などではNPOが協力し、地元の料理人や飲食店が食事を提供する流れができました。地元を中心とした仕組みができたことで、食事提供の問題の解決に向けて大きく前進しています。

《 今後の課題とJVOADの取り組み 》

■ 避難所運営のための人材確保

仮設住宅はようやく入居が始まりましたが、いまだ7,000人以上が1次避難所や2次避難所での生活を余儀なくされています。全ての仮設住宅が完成するのは夏ごろになる見込みで、その間は避難生活が続くことになります。その避難所は縮小や撤退が懸念され、避難所を運営する人材の確保が困難な地域もあります。避難所運営の担い手を確保するため、JVOADは、一定期間関わっていただける団体と連絡を取っているところです。

■ 今後の支援と次の災害にそなえて

発災から3か月が経過し、JVOADはこの期間、行政とNPO等が連携して支援にあたれるよう、被災された方々の困りごとについてテーマごとに話し合える場を作ってまいりました。今後も県庁の一室をお借りして支援調整を行う予定です。また、石川県内の民間の支援組織との協力体制を構築するため、地元組織との意見交換も積極的に行っており、将来的には石川県内の災害支援のネットワークづくりについても検討できればと考えています。

引き続き、ご支援・ご協力をお願いいたします。

令和6年能登半島地震 支援活動へのご支援

Yahoo!ネット募金で寄付

https://donation.yahoo.co.jp/detail/5335006/

4月3日08時58分ごろ、台湾東部において、最大震度6強の地震が発生いたしました。

JVOADでは、現地の状況など、情報収集を開始しております。

沖縄県では9時01分に津波警報が発令され、現在津波注意報へ切り替わりました。

津波注意報が発令されている地域にお住まいの皆さまは、今後の揺れに注意しながら、注意報が解除されるまで河口や海岸に近づかないよう、くれぐれもお気をつけてお過ごしください。

能登半島地震の発生からから2か月が経過いたしました。

JVOADスタッフは現在も石川県で支援調整と情報収集にあたっています。

JVOADでは、支援Pと合同で現地状況報告会を開催する運びになりました。

皆様のご参加をお待ちしております。

地理的要因やインフラの課題もあり、奥能登の方に多くのボランティアが入りにくい状況が続く中、各地から支援の申し出も多くきている。

支援を検討している方々に向け、現地の状況と今後の見通しを共有し、現状への理解を進める事で、1日でも早い被災者の生活再建に向けて、一緒にできることを考える場とする。

<現地情報報告会の概要>

■開催日時 2024年3月6日(水)14時~15時

■開催方法:オンライン開催(Zoom)

トピック: R6年 能登半島地震 現地状況報告会

https://us02web.zoom.us/j/82160344271?pwd=VEZZNDlOdGpzcXRHalRGdFdjZ3RjQT09

ミーティング ID: 821 6034 4271

パスコード: 426371

※事前申込制ではないため、時間になりましたら、入室ください。

※500名先着順となります。

■内容

◯挨拶・趣旨説明

・栗田 暢之(JVOAD代表理事)

◯災害ボランティアセンターの現状と今後の予定など(県域・輪島市の報告)

・李 仁鉄(支援P/にいがた災害ボランティアネットワーク)

・山崎 水起夫(支援P/さんすい防災研究所)

◯NPO等の支援団体の活動状況と官民連携で進めていることについて

・明城 徹也 (JVOAD 事務局長)

◯質疑応答

◯閉会の挨拶

・中央共同募金会

令和3~4年度、JVOADは独立行政法人福祉医療機構(WAM)のモデル事業プログラムに採択いただきました。

災害時に必要な支援を効果的に届けるための「被災者支援コーディネーション」の基盤整備を目的に、

①被災者支援コーディネーションの全体機能の検討

②支援分野別のコーディネーションの在り方などの検討

③コーディネーター育成研修

④コーディネーションの周知・普及活動

の4本柱で必要な支援を効果的に届けるための基盤を整備していきました。

2年間で取り組んだ活動や成果を月刊誌「WAM」2024年2月号に掲載いただきました。

下記リンクよりお読みいただけます。

【被災者支援のコーディネーションの基盤を整備】

http://jvoad.jp/wp-content/uploads/2024/04/2402_A05.pdf

【助成先訪問レポート一覧】

https://www.wam.go.jp/hp/guide-jyosei-joseireport-tabid-1567/

分野別のコーディネーションのガイドラインを作成しそれに基づく人材育成を開発した点及び法制度化の実現に寄与した点を評価していただき、令和4年度に採択になった7件の中から、2件の取組が紹介されています。

【令和5年度 社会福祉振興助成事業 事業評価報告書】

https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/r5jigyouhyoukahoukokusyo.pdf

ガイドラインの作成により、関係者が「被災者支援コーディネーション」や「災害中間支援組織」のイメージを共有できるようになり、能登半島地震でもこのガイドラインを活かしてコーディネーションが行われています。

この度、SNSなどにおいて弊団体に関するコメントが投稿されている状況です。

弊団体といたしましては、これまでの活動の中で支援団体のみなさまのご期待に充分に応えられていない点が多数あったことなど、忸怩たる思いで反省しております。

今回、他の組織のHP等において、JVOADについての紹介文に「全国の災害支援NPOの上部にあたる」と掲載された件につきましては、関係者からご指摘を受け、即日に発信元に訂正を申し入れております。

私どもとしては、NPO等の「上部団体」との認識は一切ございません。

そのような発信も、JVOAD側からは一切しておりません。

支援のもれ・むらを無くし、必要な支援が届けられるようなコーディネーションを行うべく、2016年の設立以降、災害時の対応および平時からの備えの取り組みを行ってきましたが、いまだ目指している状況には至っておりません。

頂いたご指摘を真摯に受け止め、信頼の回復に努めていく所存です。