JVOADは1月30日(火)、能登町を訪問しました。倒壊した建物に加えて、ブルーシートで覆われた屋根が目立つ状況でした。また、現地で活動しているOPEN JAPANを訪問し、地域の状況や現在行われている活動について、教えてもらいました。

この他、他の地域の進み具合なども踏まえて、被災家屋への支援をどのように行っていくのか、地元の活力をどう取り戻していくのか、などについても意見交換を行いました。

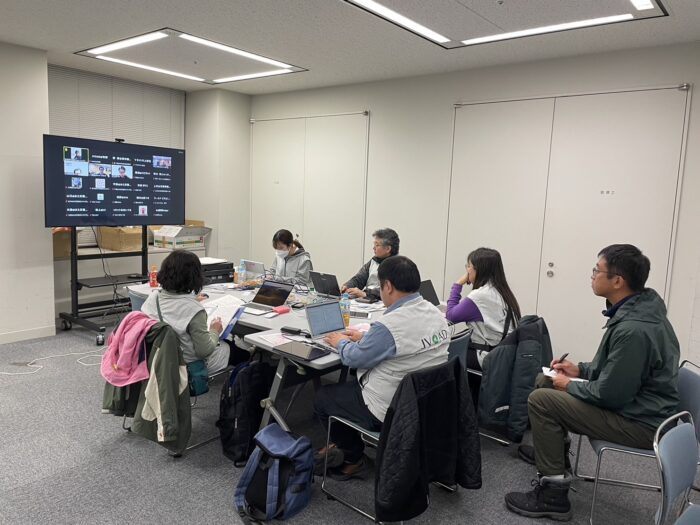

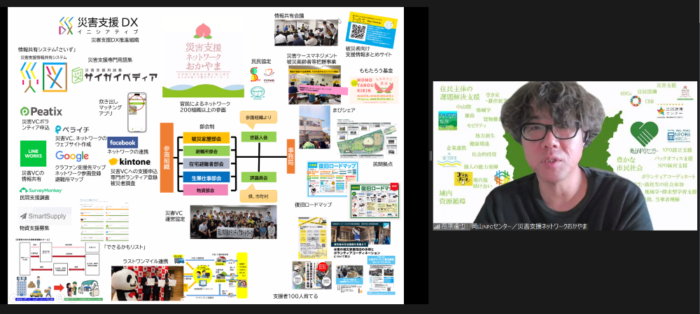

2月5日(月)の週から、ボランティア関係機関(県、県社協、内閣府、全社協、支援Pなど)による連携会議に参加することになりました。ボランティア受入れに関する課題などの検討がされています。

2月13日(火)、現場に近い場所に拠点を設けるべく、コンテナまたはユニットハウスが設置可能か、現地を見ながら、ミーティングが行われました。

【被害状況(2月13日(火)16:00時点)】

2次避難所(ホテル・旅館等)の多くは受け入れ期限があり、今後の予約状況にもよりますが、おおよそ2~3月末頃まで利用できる見込みです。2月7日(水)より順次、避難者向けの応急的な住まいの確保の選択肢に関する情報提供と、復旧状況や支援制度についての説明会が開催されています。

住家被害:65,581棟

避難者数:6,934人(市町避難所)、187人(1.5次避難所)、5,227人(2次避難所)

孤立集落:すべて解消

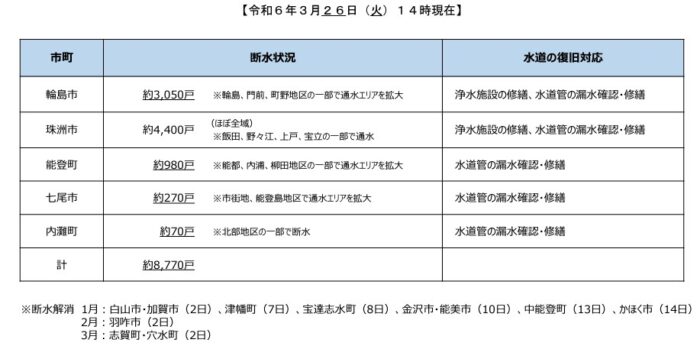

インフラ・ライフライン:1,400戸が停電。約31,700戸で断水。通行止め25路線53箇所

【支援団体の動き】

JVOADでは、2月13日(火)時点で、延べ120を超える団体が被災地に入ったことを確認しています。物資提供、炊き出し、避難所の運営支援、重機を使った作業などの支援活動が展開されています。

●家屋保全

被災家屋への対応については、災害廃棄物の運搬や、被災家屋からの貴重品の取り出しのニーズへの対応がNPO等によって行われています。また、災害廃棄物の仮置き場が設置され、NPO等による運搬も行われています。これらの活動においても、行政の事業と、民間の活動との調整が行われています。

●仮設住宅

建設型の仮設住宅の工事が勧められています。建物は行政が設置しますが、生活に必要な家電等については、明確になっていないため、県とNPO等の間で協議を重ねてきました。行政、NPO等が補完・連携する形で、冷蔵庫、テレビ、暖房器具などが提供できる目途がたってきました。

●食事

JVOADは毎日、国・県・現地のNPOとミーティングを開き、情報共有と課題・ニーズの洗い出しを行っています。このミーティングを通じて、炊き出し調整の仕組みが構築されました。

炊き出しによる支援を希望する方は、各市町の炊き出し支援フォームからお申し込みいただければ、後日、各市町の避難所支援団体が、避難所のニーズに合った団体に炊き出しを依頼・調整します。

【JVOADの今後の動き】

JVOADは今後も県庁に席を置きつつ活動を続ける予定ですが、より現場に近い場所に拠点を設け、行政やNPOと連携しながら避難所や在宅、食事、仮設住宅などの支援調整を行うことも計画しています。

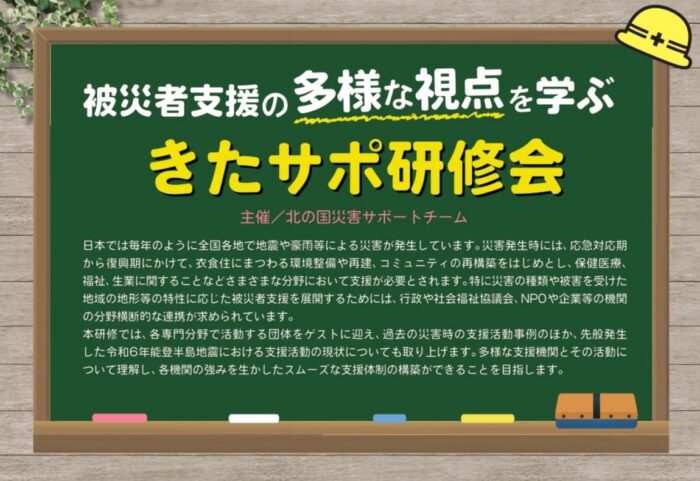

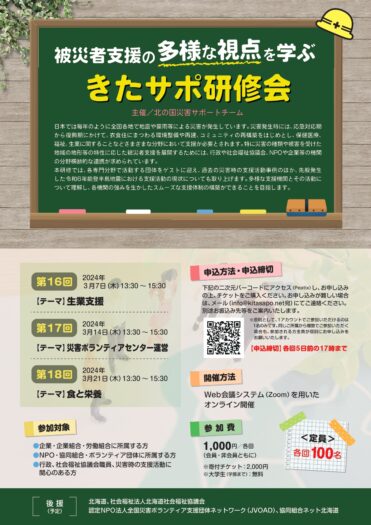

都道府県域の災害中間支援組織の応援スタッフも、第一弾の災害支援ネットワークちばに続き、北の国災害サポートチーム(北海道)、彩の国会議(埼玉県)、災害復興くらし応援・みんなのネットワークかながわ(神奈川県)、京都府災害ボランティアセンター(京都府)、佐賀災害支援プラットフォーム(佐賀県)から、駆け付けてくれました。

「調整」の動きを強化していきます。

引き続き、ご支援・ご協力をお願いいたします。

令和6年能登半島地震 支援活動へのご支援

Yahoo!ネット募金で寄付

https://donation.yahoo.co.jp/detail/5335006/