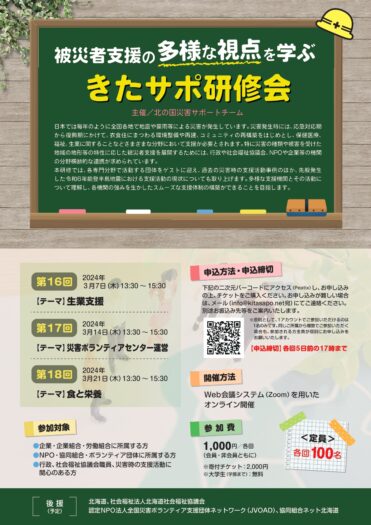

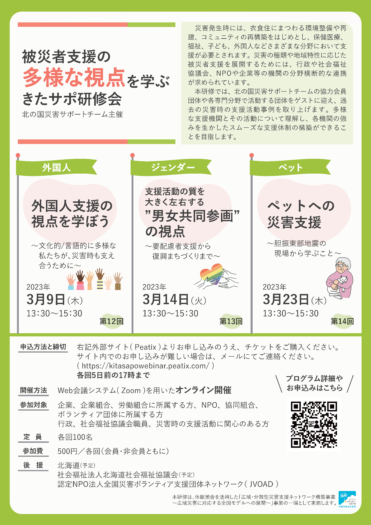

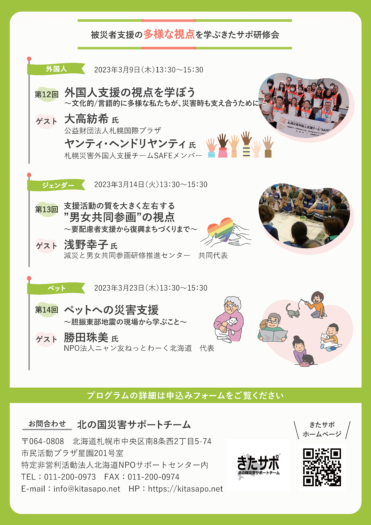

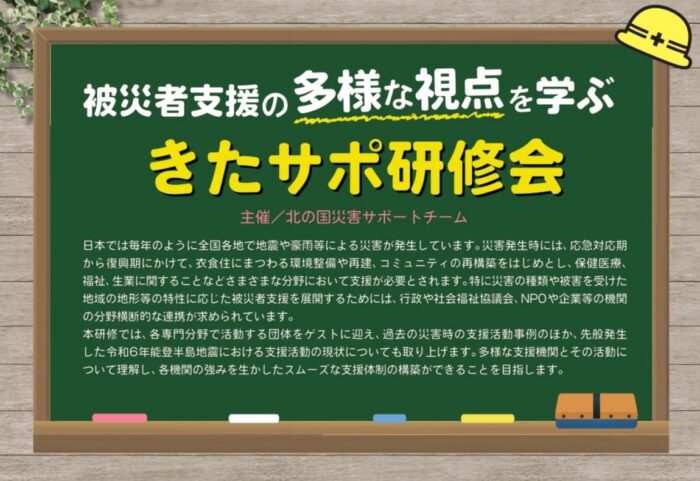

【ご案内】「被災者支援の多様な視点を学ぶきたサポ研修会」開催のご案内

3月7日(木)、3月14日(木)、3月21日(木)北の国災害サポートチーム主催の「被災者支援の多様な視点を学ぶきたサポ研修会」がオンラインで開催されます!

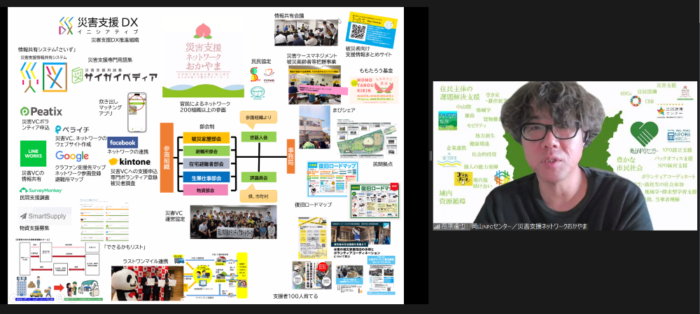

各専門分野で活動する団体をゲストに迎え、過去の災害時の支援活動事例のほか、先般発生した令和6年能登半島地震における支援活動の現状についても取り上げます。多様な支援機関とその活動について理解し、各機関の強みを生かしたスムーズな支援体制の構築ができることを目指します!

●参加対象

企業、企業組合、労働組合に所属する方/NPO、協同組合、ボランティア団体に所属する方/行政、社会福祉協議会職員/災害時の支援活動に関心のある方

<日程・内容>

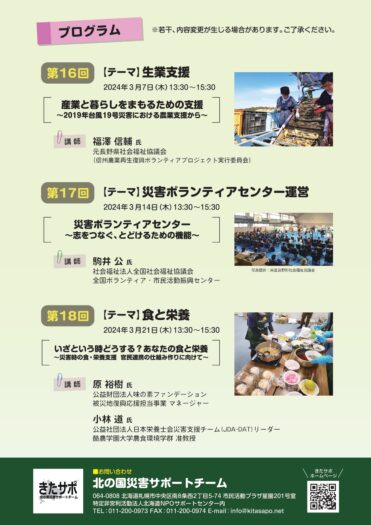

第16回 産業と暮らしをまもるための支援~2019年台風19号災害における農業支援から~

日 時|2024年3月7日(木)13:30~15:30

講 師|元長野県社会福祉協議会

(信州農業再生復興ボランティアプロジェクト実行委員会) 福澤信輔 氏

第17回 災害ボランティアセンター~志をつなぐ、とどけるための機能~

日 時|2024年3月14日(木)13:30~15:30

講 師|社会福祉法人全国社会福祉協議会

全国ボランティア・市民活動振興センター 駒井公 氏

第18回 いざという時どうする?あなたの食と栄養~災害時の食・栄養支援 官民連携の仕組み作りに向けて~

日 時|2024年3月21日(木)13:30~15:30

講 師|公益財団法人味の素ファンデーション

被災地復興応援担当事業 マネージャー 原裕樹 氏

公益社団法人日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)リーダー

酪農学園大学濃色環境学群 准教授 小林道 氏

<開催方法>

Web会議システム(Zoom)を用いたオンライン開催

<定 員>

各回100名

<参加費>

1,000円/各回(会員・非会員ともに)

<お申込み方法>

下記外部サイト(Peatix)より必要事項をご入力いただき、お申込みください。

>>>https://kitasapowebinar16-18.peatix.com/

<後援(予定)>

北海道、社会福祉法人北海道社会福祉協議会、認定NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)、協同組合ネット北海道