奈良県

◆2月15日「令和3年度奈良県防災プラットフォーム連絡会定例会」に登壇しました

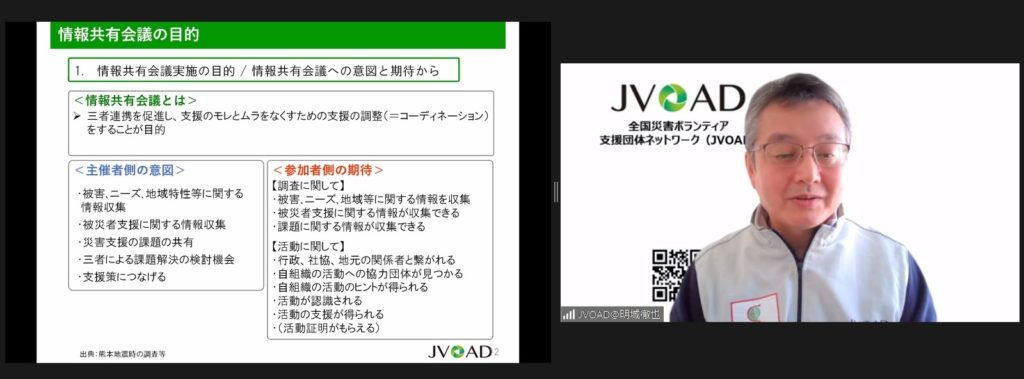

奈良防災プラットフォーム連絡会主催の第4回定例会が開催されました。第1回から第3回では災害ボランティアセンター、避難所、技術系ボランティア、専門ボランティアというテーマで話し合いが行われてきました。今回の定例会では、そこから学んだ知識をステップアップし、「情報共有会議」をテーマに、事業部の鈴木から「情報共有会議」の必要性や目的・種類・進行など過去の事例を交えながら講演を行いました。その後のグループワークでは、奈良防災プラットフォーム連絡会のメンバーの中で、自分たちの組織・団体ができること、そしてこれからに繫げていくことによってネットワークとして何ができるかということが話し合われました。

長野県

◆2月15日「第4回災害時の連携を考える長野フォーラム」が開催されました

長野県災害時支援ネットワーク主催、JVOAD共催で「第4回災害時の連携を考える長野フォーラム〜災害に強いさらなる地域力の向上を目指して〜」が開催されました。本フォーラムは、行政・社会福祉協議会、NPO、企業等の民間が強固に連携し、「被災者目線」で支援が行われることにより、安心・安全な避難生活が確保され、より早い生活再建の実現と災害関連死を防ぐことを目指すため、行政と民間とが被災者目線で支援の内容や体制について改めて考える場を設け、市町村域や分野別のネットワークづくりをすすめる機会を作る事を目的としています。前半の全体会では、「被災者目線にたつ行政と民間との協働による支援とは」をテーマに、JVOAD代表理事の栗田がファシリテーターを務め、パネルディスカッションが行われました。「被災者支援とは何か、どうあるべきか」を災害支援に関わるすべての方とともに考え、被災地に生じる様々なニーズや課題に対して、行政と民間がいかに協働することが必要か、相互理解を深める時間となりました。後半は4つの分科会が開催され、重機・食・子どもなどの支援別に必要な役割や平時からの備えについて意見交換がなされました。

その他

◆ 2月6日「令和3年度 防災とボランティアのつどい」に登壇しました

内閣府(防災担当)主催の「防災とボランティアのつどい」が開催されました。発生から15年を迎える「能登半島地震」、「新潟県中越沖地震」を振り返り、連携・協働による支援活動にご尽力された方々からのお話や、これからのボランティア活動について必要とされる平時の取り組みについてお話しがありました。前半は、JVOAD代表理事の栗田がコーディネーターを務め、災害支援に携わられた方々からの当時の対応状況や課題等が話されました。後半、パネリストの一人として、事務局長の明城より、各都道府県域での災害支援のネットワーク構築の様子や、災害支援に必要とされる知識や技術を学ぶ研修会などの様々な取り組みについて紹介させていただきました。

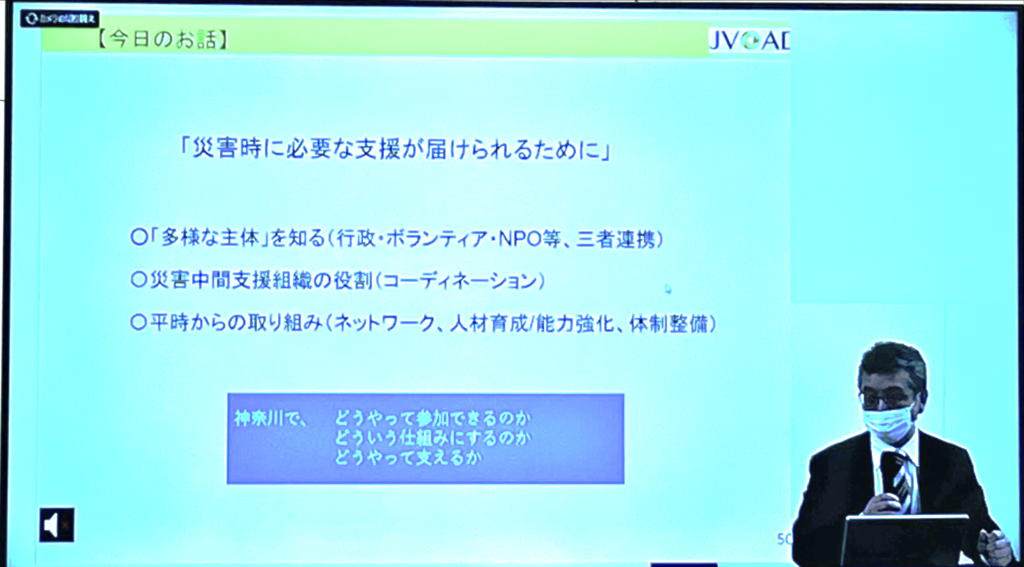

◆1月24日、2月8日、2月21日 「令和3年度 多様な主体間における連携促進のための研修会 中核人材育成研修(先駆都道府県向け研修)」に登壇しました

3日間に渡り、内閣府(防災担当)主催の「令和3年度 多様な主体間における連携促進のための研修会 中核人材育成研修(先駆都道府県向け研修)」がオンライン講義と実会場での演習を組み合わせた方法で行われました。この研修は、各地域での連携や体制づくりの先駆的な取り組みを情報交換し、更なる連携の強化を図るとともに、市区町村域での連携体制構築に向けた支援を行う人材を育成することを目的としており、今回は神奈川県、大阪府、佐賀県の行政、社会福祉協議会、NPO等の民間支援団体の皆さんが参加されました。また、JVOAD事務局長の明城が聞き手となり、長野県から「部署縦断での官民連携を実現するために」、福岡県朝倉市から「市町村における被災者対応」について話題提供していただき、その後の演習では、災害時における対応や平時に必要とされる取り組みについて様々な視点による意見が参加者から出されていました。研修を締め括る講評では、代表理事の栗田より、更なる連携・協働の大切さについてお伝えさせていただきました。

◆2月16日「JICA青年研修「ネパール 防災コース」に登壇しました

独立行政法人国際協力機構(JICA)が行う青年研修事業の一環として、日本における防災・減災の取組みについて経験を学び、ネパールにおける将来の災害に強い国造りに向けた知見を得ることを目指した研修がオンラインで開催されました。この研修会にネパールからは、国家減災庁や内務省、自治体などの所属されている6人の方、日本国内からは、本事業を受託し実施されている広島県の中間支援組織のひろしまNPOセンターが参加されました。

この研修会で、事務局長の明城よりJVOADが今まで取り組んできた三者連携や被災者支援コーディネーションについて話しさせていただき、参加者からは、個人ボランティアの活動を「災害ボランティアセンター」が一括して取りまとめるなど、日本独自の仕組みついての質問が寄せられました。