(第九報)発災から半年:令和6年能登半島地震に関する状況について

1月1日に発生した、石川県能登地方を震源とする最大震度7の地震から、半年が経ちました。

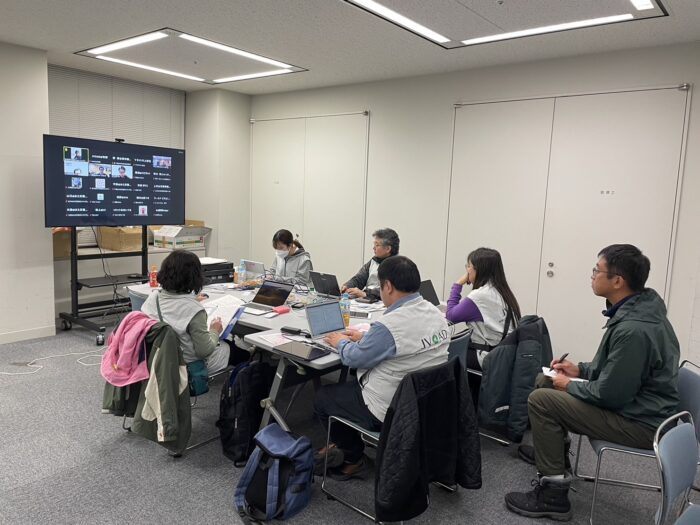

JVOADが集計したところ、これまでに325団体(7月24日現在)が現地で活動しています。珠洲市、輪島市、穴水町、七尾市ではNPO等による情報共有会議が開催されており、開催頻度はやや減ったものの、JVOADも当該会議に参加することで情報収集を行っています。

JVOADは4月より、県庁内での活動に加え、より現地に近い場所で支援団体とのコミュニケーションを図るため、穴水町にも拠点を設け活動しています。また、JVOADは県や支援団体と連携し、在宅避難者調査(被災高齢者等把握事業)や家電支援の調整などを行っています。

- 被災高齢者等把握事業を実行するYNF

- カリタスジャパンが来所@県庁

《 概況 》

■ 応急仮設住宅の建設状況(画像中部)

応急仮設住宅の建設と入居が進んでおり、建設は概ね8月末までには完成すると言われています。

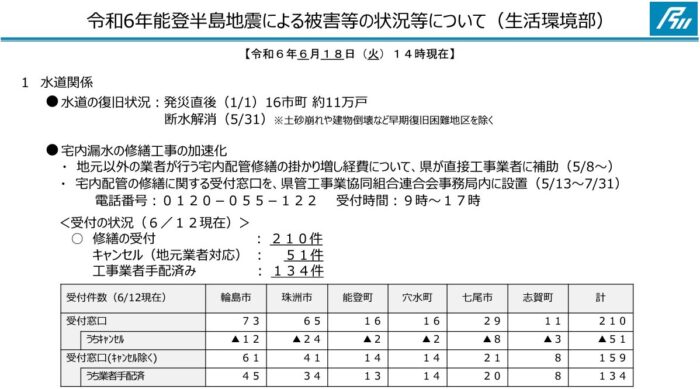

石川県からは、災害救助法に基づく応急修理の完了期限を令和7年12月31日まで延長することや、県独自の新たな取り組みとして、能登6市町で応急修理制度の利用する際に、地域外の業者に修理を依頼した場合の「掛かり増し費用」を県が全額補助することが発表されました。

■ 公費解体

23,409件の申請に対し、解体完了は1,466件です。政府によると、解体工事の課題として、倒壊家屋の関係者の同意の取得、コンサルタントの立会いと日程調整、解体業者の稼働体制、解体業者の宿泊地の確保、仮置き場の確保などが挙げられています。一方、NPO等は、公費解体の残置物処理も時間がかかる要因だと感じています。

■ 行政の動き

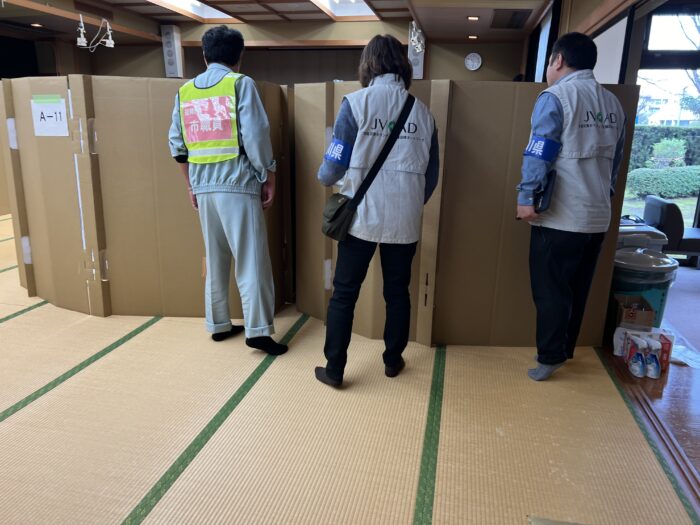

内閣府が発表した能登半島地震の自主点検レポートでは、珠洲市や穴水町でのセントラルキッチン型食事支援や、避難所運営におけるNPOの支援が評価されました。このほか、能登半島地震の教訓として、自治体とNPO等との協定の推進や、専門的なスキルを持つNPO等と平時からの連携体制の構築策の検討などが挙げられています。

《 JVOADの動きと今後の活動 》

■ 在宅避難者の把握

被災した高齢者を把握するための訪問調査は6月末に終了しました。JVOADは現在報告書をとりまとめており、7月中に県に提出する予定です。6月中旬には県のデジタル推進課と打ち合わせを行い、本事業で把握した在宅被災者の個人・世帯のデジタル情報を各市町の地域支え合いセンターに引き継ぎました。また、本事業では、県の被災者支援データベースへの入力も行ったため、各市町が県の情報にアクセスし、他の避難者情報と合わせて閲覧できるシステムが構築されました。

■ 今後の支援

発災から半年が経過し、JVOADはこれから石川県と連携し、コミュニティ支援にも携わっていきます。JVOADの現地での活動は、当初予定していたよりも長期にわたることになります。今年度中は常駐する可能性がありますが、少なくとも9月末までは現在の体制を維持する予定です。

引き続き、ご支援・ご協力をお願いいたします。