「災害中間支援組織 全体会」を開催しました

JVOADは令和4年度より独立行政法人福祉医療機構(WAM)の助成を受け、「災害時の官民連携体制を検証・改善するための訓練プログラム開発事業」を実施しています。

この事業は、都道府県域の三者が、災害発生時の動きを想定できる訓練プログラムを3年かけて作成し、都道府県域や全国域の災害に対する訓練の実施を計画しています。

また、この訓練では、災害中間支援組織に求められる役割や機能を果たすための体制に関する検証も目的としています。

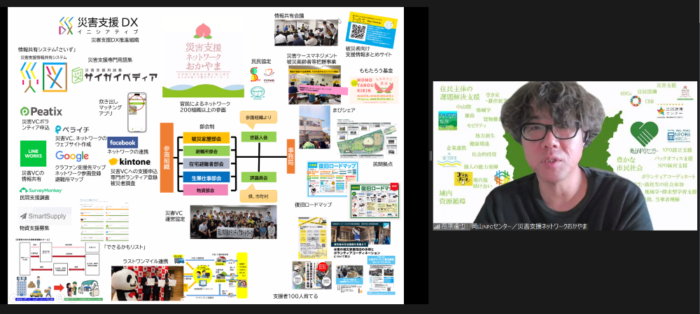

6月10日(月)に開催した災害中間支援組織全体会には19組織から37名が参加し、過去の災害と能登半島地震での被災者支援を踏まえた情報共有・発信のあり方など、災害中間支援組織に求められる役割や、災害支援団体が行うべき支援の内容などについて話し合いました。

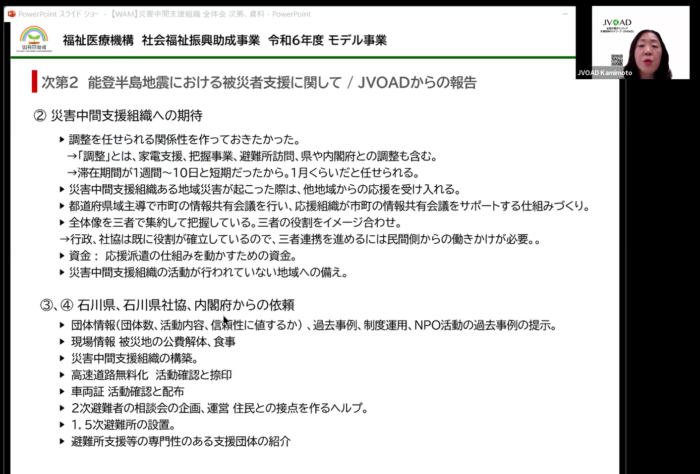

■能登半島地震における被災者支援に関して

前半は、災害支援ネットワークちば(CVOAD)が聞き手に、JVOADが話し手になり、能登半島地震の被災者支援を通じて、JVOADと災害中間支援組織とで共に支援を進められて良かったことやその効果などをお話ししました。

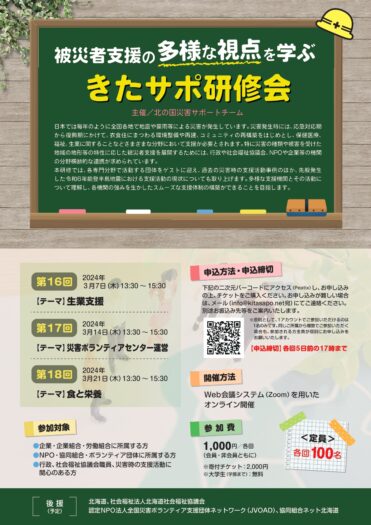

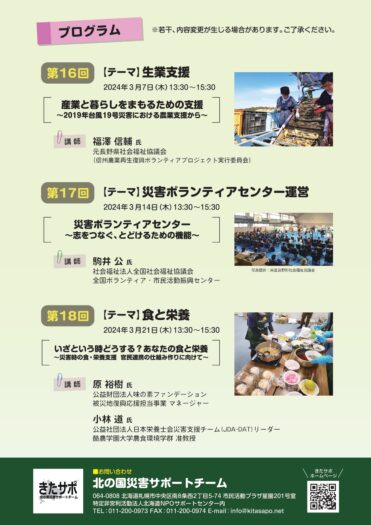

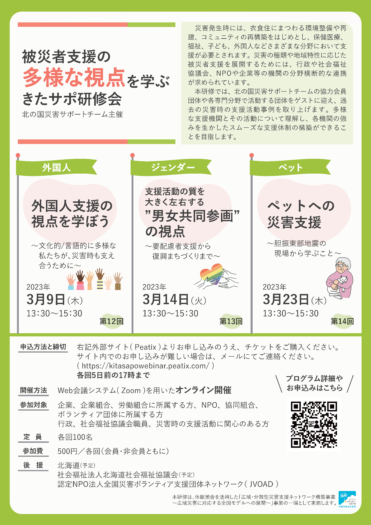

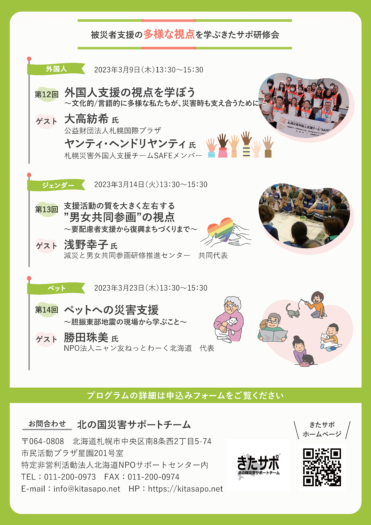

また、実際にサポート(※)に来ていただいた長野県災害時支援ネットワーク(Nネット)、北の国災害サポートチーム(きたさぽ)からも、情報発信や支援情報の把握に関するご意見やご感想を共有いただきました。

※JVOADは、各地の災害中間支援組織に現地調整をサポートするスタッフの派遣を依頼しており、多くの団体が石川県へ駆けつけてくださっています。

■グループに分かれての意見交換

後半は、グループに分かれ、以下のトピックについて意見交換を行いました。

(1)災害中間支援組織に求められる役割・機能について、自組織はどの程度できているのか

(2)その役割・機能を担うために平時からどのような取り組みが必要なのか(例:強化のための研修やネットワークづくり)

(3)他地域から応援が駆け付けた場合にどう対応するか、応援に来てもらうために整理しておくべきこと

■各組織からの共有、報告

最後に、各組織がそれぞれの活動について報告し、研修やイベントの情報が提供されました。

今回の全体会を踏まえ、過去の事例から学び合い、災害時の応援・受援の準備をする機会を提供したいと考えています。